-

-

相棒

興水泰弘

朝日文庫/2007年

著読み手: ...続きを読む

...続きを読む

-

-

-

-

老師と少年

南直哉

新潮文庫/2009年

著読み手:

「種本」。誰も彼もにあるわけではない、自分を形作った本。それは性格面かもしれないし、趣味の方向性や、はたまた読書の方向性を定めたものでもあるかもしれない。この企画の話が出たとき、幸いにも、私にはいくつか候補があった。

主が幼少期に読んだもので、絵本ならしろくまちゃんシリーズ、ぐりとぐら。うさこちゃんも大好きだった。児童文学なら『エルマーとりゅう』、『ロボットカミイ』、『おおきなおおきなおいも』、『ももいろのきりん』。もう少し高学年向けであれば、それは青い鳥文庫でおなじみの夢水清志郎シリーズやパスワードシリーズ、もしくは少年少女世界名作全集にあるような怪盗ルパン、シェークスピア。岩波少年文庫の『ナルニア国物語』や『ゲド戦記』。そして何より私にとってのバイブルだと言って差し支えない『はてしない物語』だ。

しかし今回、そのうちのどれをも、私が選ぶことはなかった。私をよく知っている人ならばおなじみの「どうせなら」の発動である。ここに挙げたそのどれもが、確かに私の人格形成に一役買っていると断言できるが、そんなものはそれこそ、「誰も彼も」である。仮に読んだことがなかったとしても、一冊くらい題名を聞いたことのあるものがここには並んでいることだろう。大衆がすでに知っている本で自分を語るのは簡単だが、そこにただただ迎合するだけならこんな文章は必要ない。

間違いなく私を形作り、価値観を書き換え、かつ誰かに読んでほしいマイナーな本。それこそが、私がこの企画を通してその魅力を知って欲しい『老師と少年』である。「どうせなら」誰も知らない本を使って、私の見せたことのない中身を曝け出してもいいのではないだろうか。ちょうど、卒業制作のテーマにも沿うことだし。(なお、この時点で完成していないのでとても慌てている。)

この本の作者は南直哉。この南という人は禅僧をしていて、つまりこの本は題名から察せる通り、禅問答に近い構成をして物語が展開されている。テーマは「死んでいくこと」、「生きていくこと」だ。私がこの本と出会ったのは高校生の頃だった。種本と言うには少し時期が遅すぎるような気もするが、実際にそこが私の思想のターニングポイントだったので仕方がない。

この文章を今読んでいるあなたは、果たして今までの人生の中で死について考えたことがあるだろうか。ぼんやりとではなく、自分が死んだ後、他人が死んだ後に思いを馳せたことはあるだろうか。何が変わり、何が変わらないのか。遺していったものはどうなるのか、今この瞬間死んでしまったなら、こうして思考している私はどこにいってしまうのか。私はある。あると言うより、もうかれこれ十五年ほどずうっと死について考える時間を持っている。それは精神的に非常に負担のかかることで、理由はそれだけではないが、私の自律神経をボロボロにするのに確実な一役を買っている。

対して、この本は、そうした私の擦り切れた精神を助けてくれる本だ。内容は掌編小説と言っても差し支えのないほど短い、老師と少年の応酬のみをつれづれに綴っているだけのものである。けれどその文体こそが、穏やかに、そして根拠のない希望などを示すこともなく、真っ直ぐ真摯にこちらの言葉に耳を傾けてくれるのである。それは、先に挙げた本のどれも、私にもたらしてくれることはなかった種類の安心感であるとも言える。...続きを読む

-

-

-

-

翼を持つ少女

山本弘

創元SF文庫/2014年

著読み手:

この企画では、種本の候補となる本を何冊か購入した。映画についての本や。私が敬愛する漫画家のこうの史代さん、藤子F不二雄さんの本を今回は購入本としてチョイスした。

他にも、今回本棚として展示させていただいている本はどれも私の大切な本であることは間違いない。

しかし私の趣味趣向を木とたとえ、その始まりの瞬間を種とするなら。この本を挙げないわけにはいかないであろう。という本が、私には一冊あった。それがこの駆け込みで購入した「bisビブリオバトル部」という本である。

この本の著者である山本弘さんという方は、私が青春時代傾倒した作家のひとりだ。そして山本弘さんに傾倒するきっかけになったのがこの本なのである。

この作品は、そのタイトルの通り。「ビブリオバトル」がテーマの作品である。ビブリオバトルとは、バトラーと呼ばれる人が複数人集まりそれぞれが5分間で持ち寄った本を紹介し。その後オーディエンスも含めた参加者全員の投票でチャンプ本を決めるというゲームである。

そのビブリオバトルを用いて、この本の中では様々なカルチャー書籍が取り上げられ広げられる。作者の山本弘さんのオタク的な見識がなせる技だ。その範囲は山本弘さんの主戦場であるSFについてはもちろん。特撮、アニメ、ノンフィクションからライトノベル、漫画まで多岐に渡る。

もちろんこの本の中で紹介される作品が、その時全て理解できていたわけではない。しかし取り上げられる作品の方向性が、自分の好きな作品の方向性と近かったのだろう。作中で自分の好きな作品について熱く語るキャラクターに、すんなりと思い入れることが出来た。

何よりこの作品が面白いのは、そういったオタク的なディティールが。それそのものとして投げ出されていないことである。作品の紹介やキャラクターの作品語りが、ストーリーやキャラクター設定と有機的に結びついている。作品紹介を主としたレヴュー作品は多いが。物語が指向性を持っていて、かつ作中で持ち出される作品が物語の推進力になっている作品はそう多くないだろう。

私は青春を星新一と山本弘に捧げたといっても過言ではない、中学時代に読んだ作品がのちの人生に大きな影響を及ぼしているという人は少なくないと思う。

だが、何より私がこの本を「種」だと思う理由は。この時期から明確に「掘る」という行動を意識し始めたことにある。例えば気に入った本の作家について調べ、他の作品を読んだり類似点を発見して楽しむといったことを初めて意識したのは。このころでなかったかと今思い返すと思うわけである。

そういったメンタリティをこの時期に育んだからこそ。今映画にハマって作品を体系的に読み解いたり、また小説などでももっと作家を意識した読み方が出来るようになったようにも感じる。

こうして思い返してみると、意識的にせよ無意識的にせよ。中学生という時期にこの作品を読むことが出来たのは、大きなことだったと改めて思った。...続きを読む

-

-

-

-

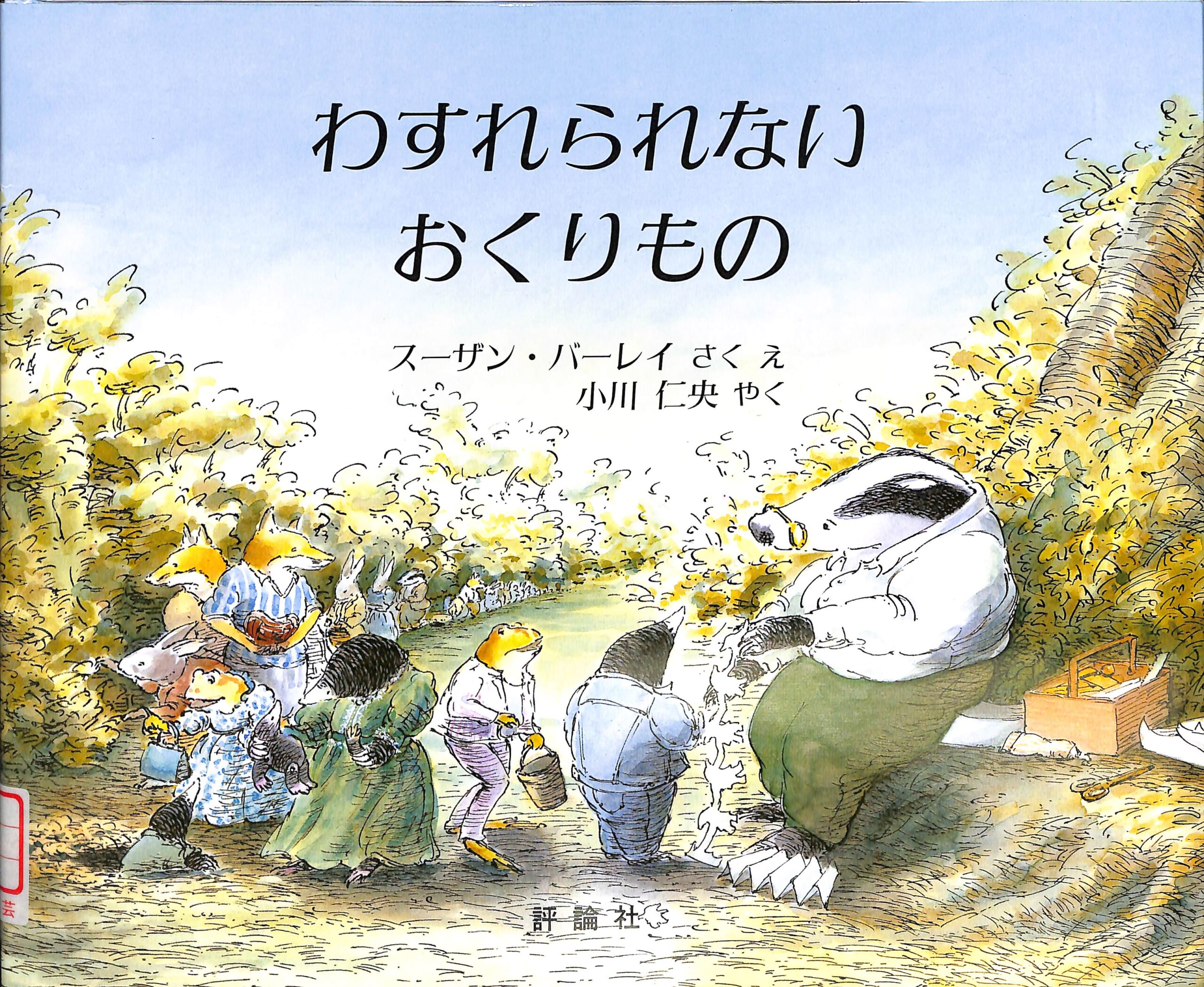

わすれられないおくりもの

スーザン・バーレイ 著/小川仁央 訳

評論社/1986年

著読み手:

友達とは、家族ほどに曖昧な名前であると思っていました。それは、あなたが呼んでくれるものなのか、私が呼んでもいいものか。『わすれられないおくりもの』は保育園児の頃から本棚にはあリましたが、読みたいと思い、手を伸ばした記憶はあまりありません。文字が多く、絵だけでは伝わらないそれが、もどかしく同じ絵本を何度も何度も繰り返し読み、読み終わった後は好きなページを開いてじっと見つめていました。それは今でも変わらなくて、でも、数ヶ月前、その〈わすれられない〉という引っ掛かりのある題が気になってしまい、床に寝転びながら本に指先を伸ばしていました。他の絵本よりも傷がなく、焼けていたりくすんでいたりもせず、でも、薄く埃がかかっていたことにほっとしました。

開いて、アナグマの死。頭が良いアナグマは、頭が良いからこそ自らの死を予兆していました。〈死〉からはじまる物語にも驚きましたが、スーザン・バーレイの描く穏やかな絵に乗せられて読み手もすんなりとアナグマの呼吸についていける構成に惹かれてゆきました。とうとう、アナグマの死を迎える仲間たち。アナグマの残したものといえば手紙だけ。それから、アナグマの〈友だち〉は亡くなったアナグマを失わないよう、思い出を解いてゆきます。〈死〉を考える者はいつだって残った人。友達とは、家族ほどに曖昧な名前ですが、とても簡単なカタチ。ただ、与えあう。たったそれだけのことでした。ものや気持ちだけでなく、

知識も、時にはアナグマのように〈死〉という考えも。いつの間にか膝を立て前屈みに絵本を覗いていた私は、モグラに切り紙を教えているアナグマがいる表紙をじっと見つめていました。...続きを読む

-

-

-

-

東海道戦争

筒井康隆

中公文庫/1994年

著読み手:

最近、本屋の中が血の海に見える。

私が若いうちから耄碌しているのかもしれない。しかし生憎、身体そのものは正常だ。ならば身体以外の私を形作るものが以前とは変わったということになる。

それは意識だ。

二一歳、大学三年生。この要素を踏まえた人間が見据える道標の最たるものは就職だ。就職、すなわち就活。私は「編集者になる」夢を叶えるために大学へ入学し、邁進してきたわけだが、ついに手に届くチャンスにまみえるラインに立っているのだ。

同時に夢だと思っていたものが現実としてあらわれる慄きを体感することになる。

徐々に現実を知るごとに、自分が勝手に描いていた理想とのギャップに辟易してくることも少なくない。

作家たちは自らの手で命を一枚一枚剥ぐように営々と物語を綴っている。そしてまた、編集者たちも血豆を潰すように作家の創作物を共に鍛えている。その努力の果てにようやく一冊の本が売られているのだと、ようやく知る。

今まで楽園だと思っていた本が人々の血肉を削ぐように作られたものなのだと。

私は本屋巡りが好きだ。本が並んでいる場所に向き合うと、自分の中で枯れて萎れていた苗木に水が与えられ、根が吸い込み、みるみるうちに若返っていくのを感じる。その場に立っているだけで呼吸がしやすくなった気さえする。本棚は私の生命の源なのだ。

しかし、ひとたび裏側を知ってしまえば、爽やかな雰囲気を醸していたそこはある時を境に重苦しい空気を纏うようになった。本棚に目を通せば息が吸いにくくなり、本に触れれば胸が締め付けられる。体感した最初こそ無自覚だったが、自覚してから原因を突き止めるまではすぐだった。夢が現実になりうるグロテスクを薄々感じ取っていたからだろう。

何も知らずにただ己の快楽に変換して貪っていたあの頃にはもう戻れない。

後ろを振り返ることしかできなくなり、静かに枕を濡らした日もある。あの頃の幸せをもう一度掴むために考えることをを放棄したこともある。それでも、「もう戻れない」という一種の清々しさからは逃れられなかった。

私はそれでも本に携わりたい。今持てる全てをかけて夢を現実にしたい。私のこれからの人生は全く想像もつかない世界が待っているだろう。自分はこの血の海に飛び込んで世界を泳いでいくのだ。...続きを読む

-

-

-

-

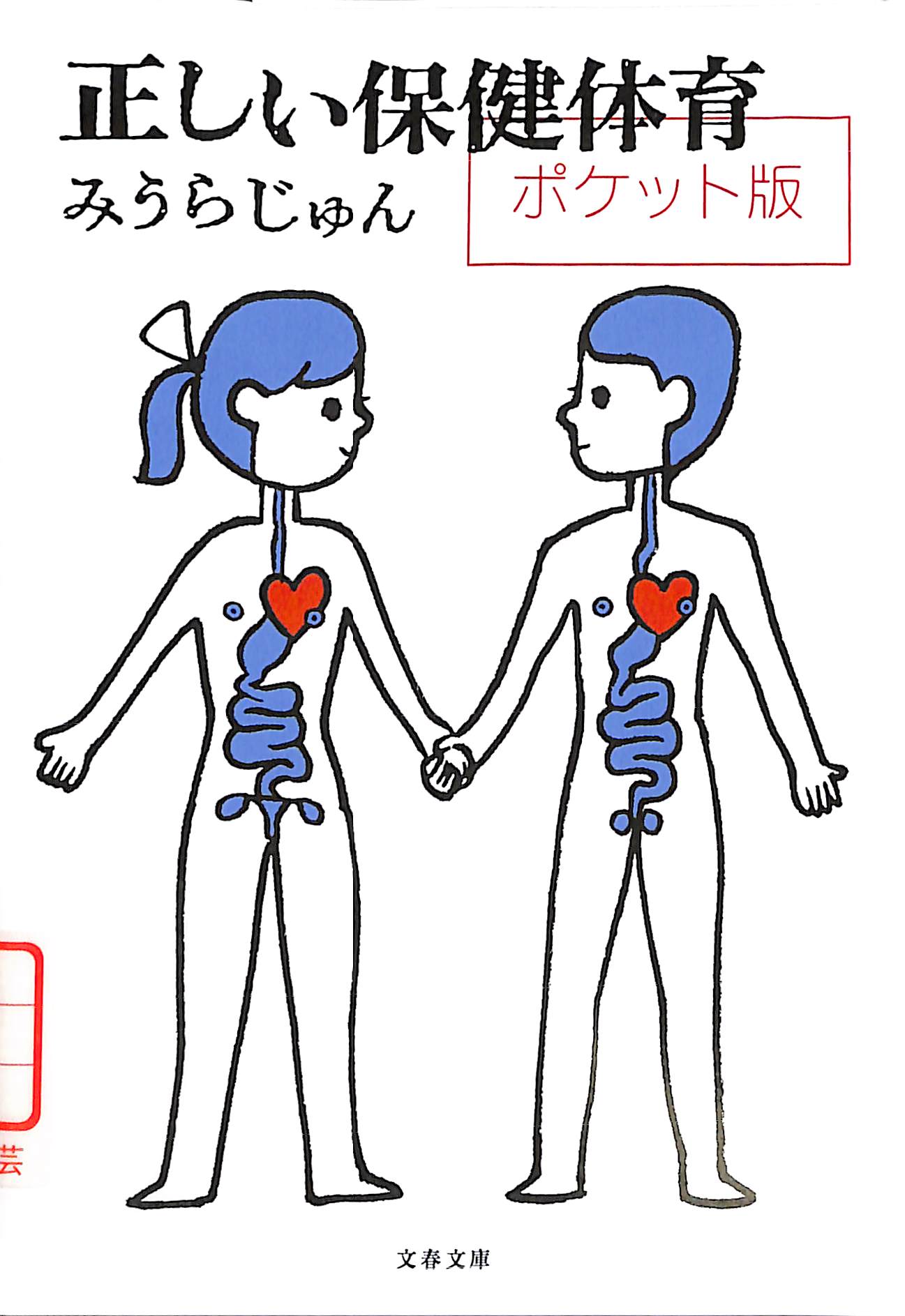

正しい保健体育

みうらじゅん

文春文庫/2015年

著読み手:

『正しい保健体育』という本がある。

みうらじゅん氏の著書の一つだ。

小学校、中学校、高校でそれぞれ配られる教科書に次ぎ、もう一つの教科書として、義務教育を終え正常に大人になった人は読んだ方がいい。正常にというのは、実年齢的なことではなく、精神的なことでもない。学校で配られる保健体育の教科書を当時読み込み、故に疑問を持ったまま成長した人のことである。現実の全部は知らず、社会に夢を持ったまま大人になった人ともいえる。

そんな正常に成長した大人は、正常に現実に向き合い正常に慌てるでしょう。ただ、慌てすぎないために『正しい保健体育』を読むんです。普通の保健体育の教科書は、優しさ全開オブラート百枚重ねなのです。だから、正常な大人や大人に成りたての皆さんはこれを読んでください。そして、正常に大きくなって正常に社会と付き合っていきましょう。私はただの大学生ですが、これを読んで人生が変わりました! 友人に勧めてその子も「人生が変わったわ!」と驚いて、今では毎日ポケットに入れて生活しているほどです。

(二十代/女性)※個人の意見です。...続きを読む

-

-

-

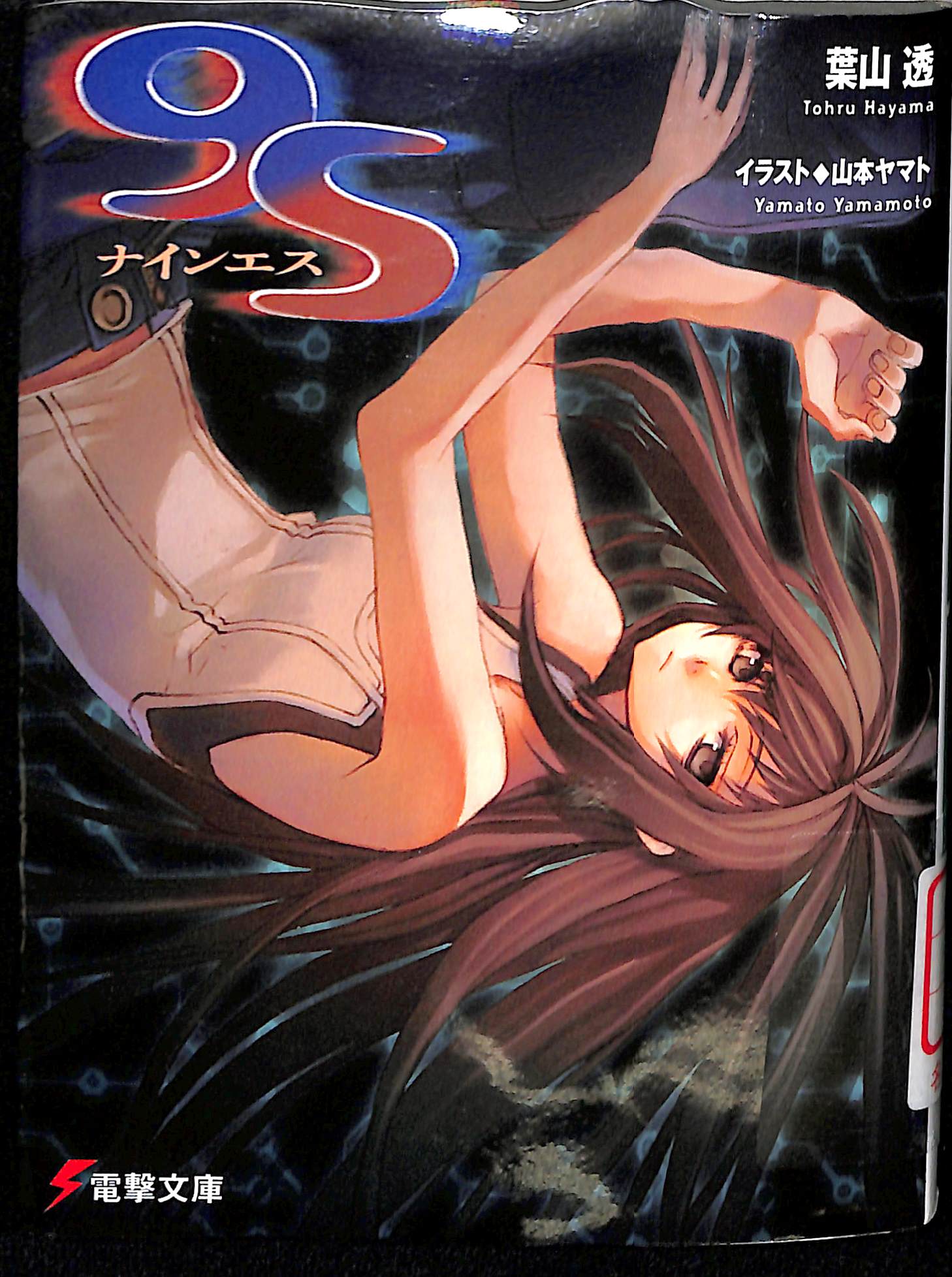

9S

葉山透

電撃文庫/2003年

著読み手:

『9S』について

じゃーーーーんみて! これ!

ねぇ、ちょっとそんな変な顔しないでよ。ひえっひえのオレンジジュースみたいな目しないで、ちゃんとこれみて。これ。

『9S』。……あ、思い出した?

この本ねぇ、大学の課題でちょっと本について考えてる時に思い出してさぁ。

ひっさしぶりに読みたいなぁ…! って思っちゃって。

ついこないだ届いたの!

あは、めちゃくちゃびっくりしてるじゃん。目、まん丸だよ。でもさぁ、懐かしいでしょ? 忘れたとは言わせないよ?

これ、小学生のとき、わたしがあなたに貸した本。初めて他人と同じ本を読んで、感想を言い合った本。

あなたの気まぐれで、「何か本読んでみたい」って言うから、当時読んでいた本の中からたまたま貸した本。

なっかなか返してくれないから焦ったんだよなぁ…。

あなたって趣味もあんまり合わないし、いつも何考えてるかわかんないなぁって思ってたから、この本を好きだって言ってくれたとき、驚いちゃったな。

この本より前に見せた本は全部難しいって言ってさぁ。全然そんなことないのに。

でもこれは違ったよね。

戦うヒロインがカッコイイって感想が一致したことも、続編を探して図書館や書店を探し回ったことも忘れられないんだ。

同じものが好き、一緒に続きを楽しみにしてる、ってすごくいいことなんだなって教えてくれた本。

あなたと本を紹介し合うようになったのも、その後に出会った友人と本を交換し合うようになったのも、この本がきっかけなんだよ。

だから、これが私の種本。もしこの本をあなたと読まなかったら、きっと私、一人で読書して本を楽しむ、ってやり方しか知らなかったと思うよ。

みんなで読書をする楽しさ、人と読書の感想を分かち合う経験を与えてくれた本。

ね、また本紹介するからさ、あなたの好きな本もまた教えてよ。

え、『9S』の続刊がみたい? 確か、学校の図書館には途中までしか無かったっけ。

そうだ、私の持ってる続刊、貸してあげる。いつかみたいに、また読み終わったら感想聞かせてよ。

わたしも持ってない巻があるなら、一緒に探しに行かない?

そんな楽しみ方も、ありだと思うんだ。...続きを読む

-

-

-

蘇える変態

星野源

マガジンハウス/2014年

著読み手:

芽吹ケ

診察室・先生が一人で次の患者を待っている

患者入ってくる

先生 今日はどうしましたか

患者 最近ね、頭痛くて。立ちくらみなんかも酷くて…

先生 あらら、とりあえず見ましょうか

患者 お願いします。これなんですけど

患者が帽子取ると頭には立派な蕾が育っている

先生 うわぁ。これはまた

患者 困ってまして

先生、写真をとる

患者 ちょっちょっ、何やってるんすか

先生 いや。立派だから、つい。ちょっと待っててください

「花」と呟きながら、そのままスマホを打つ

患者 ついってなんすか

先生 草W(SNS

に投稿) 患者 馬鹿にすんじゃないよ

先生 え…

患者 こっちは大変だっていうのに

先生、鼻で笑う

患者 今は鼻で笑った?

先生 笑ってないです

患者 そんなことより、これ治りますかね

先生 手術ですね

患者 手術ですか

先生 しゅ、手術です

患者 手術?

先生 しゅ、しゅじゅちゅ

患者 手術

先生 しゅ、しゅじゅt

・・・

先生、真顔になって

先生 やめましょう、しゅじゅちゅ

患者 やめるんですか!言えないからじゃ

先生 違います。辞めましょう。しゅっしゅ。辞めましょう

患者 いいですか。そうですか。

先生 一つ。薬を出しましょう

患者 薬ですか

先生 はい。と言っても物じゃありませんけど

患者 どう言うことですか

先生 いいですか。まず症状から説明すると、人はみんな必ず心に花があるんです

患者(指を指し)ここにですか

先生 そうです。これが、心に負担を掛け過ぎてしまうと心に栄養が無くなって、花自ら栄

養を求めて栄養が取れる場所を探し出すんです。それで、貴方の場合は遊歩した花の種は頭

にきてしまったというわけです

患者 人間の体ってすごいですね

先生 おそらくお花は光を探していたのか

患者 だから、太陽に一番近い頭

先生 かもしれません・・・

患者 それで、どうしたら治りますか

先生 簡単です。心でお花を育てられる環境をまた作ってあげる

患者 そんなことできるんですか

先生 もちろん、

患者に向き合って

患者 よかった

先生、急にすっごい笑顔

病人 ・・・? 白いすっごい歯を見せてくる

患者、見つめるが理解が出来ずにいる

患者 先生、あの、薬というのは・・・

崩さないスマイル

虚ろになった目を追いかけながら、先生は笑顔で自分の顔を指を指して

先生 薬

患者 うわっ!

患者、椅子から転げ落ちる

先生 大丈夫ですか

患者 急に何するのかともったら

先生 いやいや。結構大事なこと言ってるんですよ

患者 え、これが薬ですか!

先生 そうですよ。笑顔です

患者 笑顔?・・・笑顔のどこが薬なんですか

先生 だから、さっきも言いましたけど最近笑ってましたか?

患者 ・・・ああ、確かに。言われてみれば

二人の顔は笑顔になっていく

先生 おお!

患者 おお!

先生 (指を差しながら)ほらほらほら!

患者 わあ!

真顔に戻って

患者 わあ!じゃないわ

先生 ノリノリだったじゃないですか

患者 ちゃんと説明をしてください

笑い合う二人

患者の体がうづく

患者 あれ、おかしい。体が、なんか、

先生 も、もしかして!

患者 え、なんですか

先生 お花から何か感じませんんか

患者 言われてみれば、あ、あ、

先生 心じゃないのに、あ、

患者 咲いてしまう!あ!あ!

先生 あぁー!

ぱあと花が咲き誇るそして咲きこぼれる

先生 やっぱり、します!しゅじゅちゅ!!...続きを読む

-

-

-

LoveLetter

おーなり由子

大和書房/2004年

著読み手:

愛していた人への「好き」という気持ちが消えてしまうのはどういう時なのだろう。

今年、ラジオドラマの脚本を書くときにテーマにしたことだった。どうして愛が消えてしまうことがあるのだろう。どうして運命の相手だと思って結婚した相手と別れてしまうんだろう。好きという気持ちが続くにはどうしたらいいのだろう。

その好きという複雑な気持ちについて考えさせてくれ、「あぁ、だから好きなのか」という答えをくれる『Love Letter』という絵本に出会った。

この作品とは「すき。言葉にすると胸がいたくなるのはどうしてかな」というコピーに惹かれ、興味を持ったのがこの本との出会いだった。好きという気持ちがなくなることについて答えを出すには、反対の意味の好きになる理由や好きになる理由について知れればわかると考えた。

絵本は、見た目が少し変わっていて、誰にもいいところを分かってもらえない恋人に対し、私はこれだけいいところを分かっている。私の悪いところも受け入れてくれ、彼の弱いところも受け入れることが出来る。それが好きということだよね。というような内容だった。

この本で、私が好きな一節は、一つは先ほども書いたコピーにもなっている

「すき。言葉にすると胸がいたくなるのはどうしてかな」

二つ目は、

「風船玉みたいにふくらむきもち いつかこわれてしまう時がくるのかな」

という一節だ。

一つ目の文が好きな理由は、『好き』という気持ちは恋人などに限らず、愛おしい友達や家族にも抱くことがある感情で、その想いは甘い愛おしさだけではなく、好きという言葉だけでは言い表せない切なさ、愛していても手が届かない悲しさ、好きだけど、一番にはなれない悔しさ、片思いの時期を思いだすと溢れてくる苦い痛み。そのすべてが好きという感情から派生されたもので、好きという気持ちは決して優しく甘いだけではない。決して軽い言葉ではないからこそ、言葉にするだけで胸が痛くなってしまうんだ。ということがこの一説に込められていて、改めて好きという言葉を物語で表現するときはそこに込めたい感情や意味をより深く考えようと、改めて思うことが出来たからだ。

二つ目の理由は、どうして愛が消えてしまうのかなと考えたことがあるからだ。好きな人への気持ちが消えるのは一瞬だ。どんなに今まで好きだった相手でも、たった一言の言葉や一瞬の行動一つで気持ちが合冷めてしまうことがある。それは本当に風船が割れる時のようで、どんなに大きく膨らんでいてもあっけなく割れてしまうのだ。

だが、これは本当に二十年生きてきた中で片手で数えられるくらいしか恋愛をしていない私の、偏った意見だが本気で相手のことを好きではない。または好きなのだと思い込もうとして好きになった相手には、気持ちがなくなってしまうことへの恐怖を抱くことはないのだと思う。今、私はやっと心から大切に思う恋人に出会えたから、この一説にとても心を揺さぶられたのだろうと思う。

誰かに恋をすると、センチメンタルな気分になってしまうのは、私だけではないはず。愛する人へ気持ちを伝えたいけれど、言葉を紡ぐのはとても苦手。という方はぜひこの本を愛する誰かへプレゼントすることをおススメする。

いとしい心が、そのまま手紙になって誰かに届きますように。

誰かを愛したことがあるあなたへ。...続きを読む

-

-

-

-

-

-

とある飛行士への追憶

犬村小六

小学館/2011年

著読み手:

「とある飛空士への追憶」という物語は、身分が低く差別を受けている、パイロットの狩乃シャルルとレヴァーム皇国皇子の許嫁のファナ・デル・モラル。この二人の空戦と身分違いの恋の物語である。

私はコミカライズ版から「とある飛空士の追憶」を知った。

小川麻衣子さんによる優しいタッチで描かれ、全四巻で完全漫画化されている。

キャラクターたちが生き生きとした表情によって描かれ、その場その瞬間の空気感を感じ取ることができる。

私は漫画を読んで、小説が原作だと知り小説も手に取った。

小説では端麗な言葉で物語が進んでいく。

この作品は新書にて加筆修正されており、ライトノベルに少し抵抗感がある人でも読むことができる。

ここからは私の、この作品から感じたことを書いていく。

まず、私は王道が好きだ。王道な物語が、とても好きだ。

主従関係が結ばれる話や、姫と勇者の恋愛とかも好きだ。

そんな私が、この作品を好きにならない訳が無かった。購入する前にレビュー等を見ても、「王道な物語」だと書かれている印象を受けた。つまり、私の好みという事だ。ためらいもなく購入した。

読み進めていくにつれて、実に自分好みな展開が続いていく。

しかし読み終わったとき私は、これは本当に王道だろうか? と感じた。確かに、ストーリー展開は王道だろう。しかし、何か少しだけ違う気がしたのだ。

最後、私は続きが欲しいと思った。私の抱くこのもやもやに、ストーリーとしての答えが欲しかったからだ。

そして、「とある飛空士への夜想曲」という本が出ていることも知った。

この本は、「とある飛空士への追憶」にて描かれた、敵サイドが主人公の物語だった。こちらも王道に近いストーリー展開で、「とある飛空士への追憶」を読んでいるからこそより分かる物語の奥行に圧巻された。終わりが明確にないからこその良さがこの本にはあるのではないかと感じた。

鮮明に見える風景とは裏腹に、最終的な彼らの行方は読者に明確に伝えられない。それがこの「とある飛空士への追憶」という物語の良さだと。「とある飛空士への追憶」は、アニメーション映画化されている。私はまだそちらには触れられていないので。今後購入してみてみたいと思う。

...続きを読む

-

-

-

-

-

鏡のなかの鏡

ミヒャエル・エンデ 著/丘沢静也 訳

岩波書店/1984年

著読み手:

この本を開いて私はこの世界の美しさに感嘆の息が漏れた。

全世界の人が美しい世界だと言うのかは分からないが、私は確かにこの世で美しくそしてどこか空虚で幻のように幻想的な世界に魅了されたのだ。鏡のなかの鏡は短編小説だ。

いくつもの短編小説は内容面ではどこもつながっていないように見えるが最後の一つの要素と次の世界の始まりは少しだけ似通っているのだ。

その少しのつながりは鏡を現した「鏡」と表現している。

鏡のなかの鏡はこうも変わってしまうのだ、と。

その点だけ見てもかなり他の作品にはない特殊な作りとなっている。

だが重要なのは中身だ。

短編の一つ一つの内容はどれも非現実めいている。

どれもこれもどこかおかしく中々想像しづらいと感じてしまう。正直言葉の暴力と言っても過言ではない。

辻褄があっているのかも分からない。

それだけれど、文字の内容から全ての要素を掬い出して想像できる世界は独特の空気感とここでしか見えない景色があった。何故こんなにも美しく怪しい物語が書けるのか、疑問は絶えず自分を襲った。

そして、考え、自分で文章を書き写したりしているうちに、疑問は魅了に変わり、自分はさらにこの異質で理解の範疇を超えた世界に酔心していった。この物語はどことなく、「何か」に似ていた。

起承転結がなく、それでいて時に美しく、時に恐ろしい。

そんな、誰でも知っているであろう「何か」にだ。そう、そうだ、ああ、ああ!

思い出した、これは夢だ。

無意識の内に見るであろう、夢なのだ。

であるならば、この物語たちは著者の夢なのかもしれない

私達は彼の夢を覗いているのだ。

この本に書かれている物語は全て夢なのだ!

夢と言うのは物語としては到底、語れるほどの起承転結も設定も曖昧であることが多々ある。

だからこそ、夢の性質を前面に押し出している。

まるで起きているのに眠って他人の夢を覗くような気分に浸れること間違いなしだ。ぜひ、眠る前のお供として読むことを私はお勧めする。

この本はきっとあなたを夢の世界に連れ去ってくれることだろう。...続きを読む

-

-

-

-

-

-

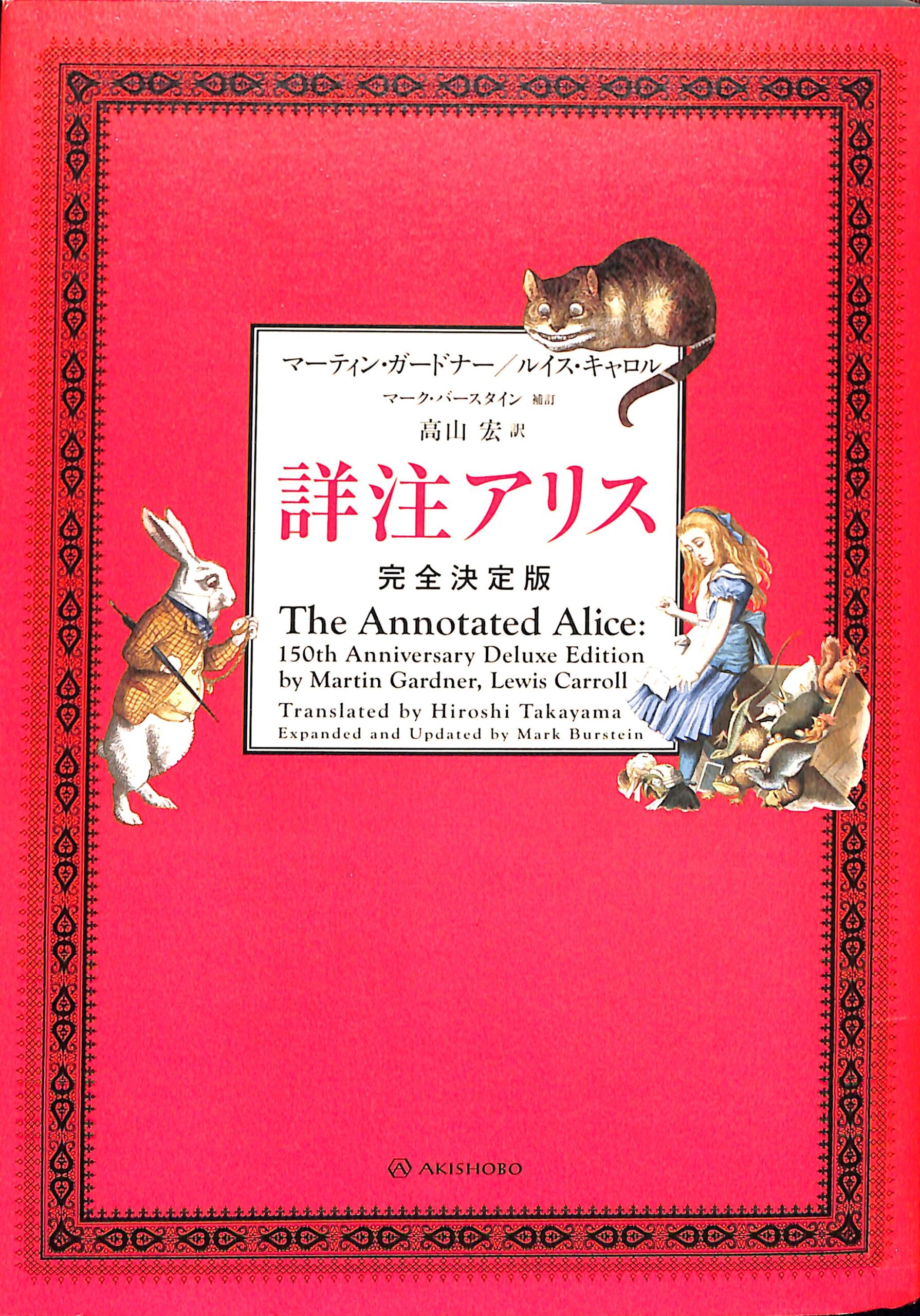

詳注アリス

マーティン・ガードナー 著 / 高山 宏 訳

亜紀書房/2019年

著読み手:

すべては黄金の午後のことなどではない。夜、明るい空には満ちた月

やけに沁みるTHE ALFEE

涼しい風に包まれ独り

目指すはコインランドリーこれから初めて会いましょう

洗濯のついでなのは内緒

文房具の中にいた少女

あの作品のモチーフも彼女

あなたはまるでお山の大将?

うるさい外野は全部無視よ

出来上がりを待つ間は読書

とってもオシャレでしょ

開けば溢れる見事な文章

あなたのすべてがわかるでしょう

ついに始まる、最初は序詩よ

『すべて黄金の午後のこと……』あのこと

あまたの

アドベンチャー

あちらもこちらももうぐちゃぐちゃまわる

まわる

洗濯機

まわる

まわる

輝く月じゃぶ じゃぶ

NOボクシングじゃない

うなる ドラム

そうきれいにしておくれ

今宵気持ちのいい寝具で

しんぐ シング sing

歌って踊っては楽しいねさんざんな散歩

韻・ワンダーランド乾燥機禁止破った寝袋ふかふか

読めないアリス夢の中...続きを読む

-

-

-

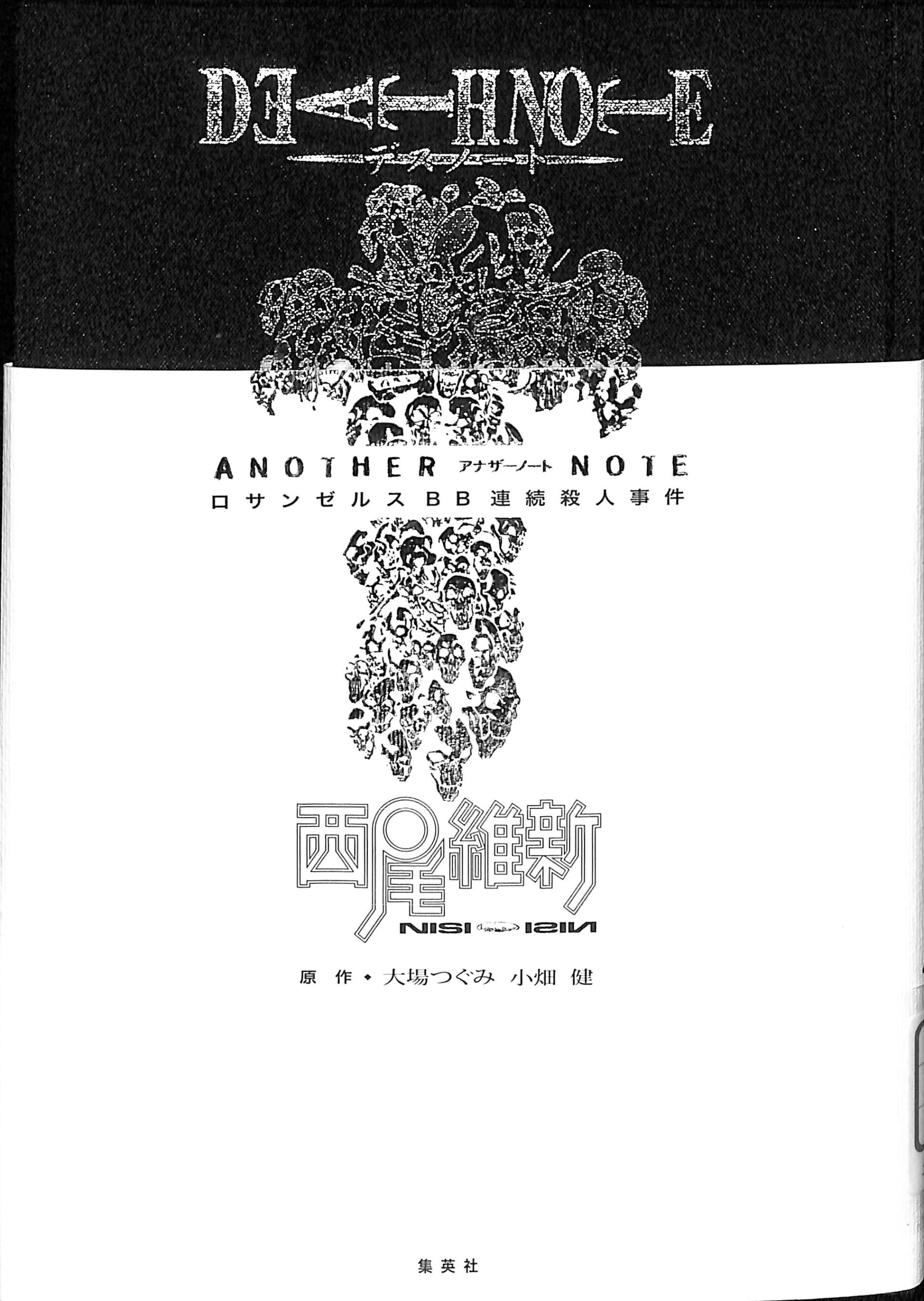

DEATHNOTEアナザーノートロサンゼルスBB連続殺人事件

西尾維新集英社/2006年

著読み手:

『ロサンゼルスBB連続殺人事件』

高校の頃、図書室にずっと入り浸っていた。本が好きだった。そして、一面本に囲まれることの出来るあの空間が好きだった。多分、クラスに一人はいるいわゆる本の虫タイプだったのだと思う。図書室で借りてきた小説を読んで、授業中に泣きそうになったことがある。図書委員も何回か担当したし、ビブリオバトルや読書週間のイベント開催を手伝ったりしていた。そんな思い出深い図書室にあった本を、私は今でもありありと思い出せる。

本稿では、その中でも特に思い入れのある一冊について紹介しよう。「DEATHNOTE ロサンゼルスBB連続殺人事件」である。

高校の図書室の第二書架、入って右手の一番端の本棚に陳列されていたのをよく覚えている。

こちらは同名の漫画原作のノベライズ作品となっている。特徴的な装丁も、作中に出てくる死のノートを模したものだ。

ここまで読んで、なんだオタクの趣味の話か、と思った人は少しだけ待ってほしい。書き手がオタクであることは否定しないが、私はDEATHNOTEのオタクであったからこの本を手に取った訳ではない。初めは原作漫画作品を全く知らず、ただ面白半分でこの本を借りた。漫画のノベライズが、真面目なイメージの高校図書館に陳列されていることが当時はアンバランスで面白いことのように感じたのだ。そして、意味を理解しないまま目立つ装丁の本を手に取り、貸し出しカウンターへと持っていった。夢中になって一日もかけずに読了した。

その結果、西尾維新先生の文章と作品の世界観にどっぷりと浸かることになったのである。

この小説の概要を紹介するにあたって、まずはあらすじを説明しよう。時系列は原作漫画より前、つまり「キラ事件」が起きる前のことである。ロサンゼルスにて、任務に失敗し失意の中にあるFBI捜査官「南空ナオミ」。休職中、偶然にも彼女は世界的な名探偵「L」の手駒として選ばれ、彼と凶悪な殺人鬼「ビヨンド・バースデイ」の対決に巻き込まれてゆく。

ざっくり言えばこれだけである。だが、推理物をよく読む人は今のあらすじに少しだけ違和感を覚えたかもしれない。特に、犯人と探偵について。これは単なる推理物ではなく、最初から犯人は読者に提示されている。登場人物欄にも「犯人」としてビヨンド・バースデイの名の記載があるくらいだ。

必然的に、本作の探偵役であるLの役目は、従来のように犯人を探しトリックを見破るだけでは不十分となる。Lは犯人について分析し、連続殺人の法則を見つけ出した上で未然に殺人を防ぎ、ビヨンド・バースデイを確実に逮捕することが要求されるのだ。だがしかし、DEATHNOTEを読んだことがある方はお分かりだろう。彼は世界一の探偵であり、無闇矢鱈と人前に姿を現す訳にはいかない。万一にも彼が死ねば、何万件という事件を解決に導いたその優秀な頭脳が失われる。それは世界にとって財産の損失である……という事情で、主人公である南空ナオミがLの手足となって遠隔で捜査を担当する、というのが概要である。南空ナオミはLと共に難解な事件に挑む。その中で、時に奇妙な信頼関係を、時に自分の過去の後悔についてのヒントを、更にはFBI捜査官として復帰するための覚悟を得ていくのだ。

そして、なんと言っても目玉は謎解きである。推理ものでのネタバレはマナー違反であらご法度なので言及は控えるが、いくつもの驚きが読み手を待っている。特に、小説という媒体でないと描けない巧妙なミスリードが見所だ。原作に触れたことがある人もない人も、一読の価値がある内容と言える。

少々話は逸れるが、本との出会いは偶然がもたらすものだ。自分自身、何年も毎日大きな本棚に囲まれていても、結局一度も触れずに終わってしまった本もある。私が人生で読むであろう本の冊数は、この世にある本の量から鑑みればほんの僅かに違いない。だからこそ、高校生だった頃の私が興味本意でこの本を手に取ったことに感謝している。その日の私が選んだ本が、こうしてずっと心に残っているのだから。

そして、押し付けがましいが、この気持ちを是非書評を読んでくださっている方にも共有したいと思う。平たく言えば、機会があればぜひ読んでみてほしい。拙い文章では伝えきれない魅力が、この一冊の中に詰まっている。

私の書評をきっかけに、この小説に触れてくれる人がほんの少しでもいるなら幸いに思う。「ロサンゼルスBB連続殺人事件」を読了した時のあなたが、高校生の時の私と同じ表情になってくれるのがとても楽しみだ。

...続きを読む

-

-

-

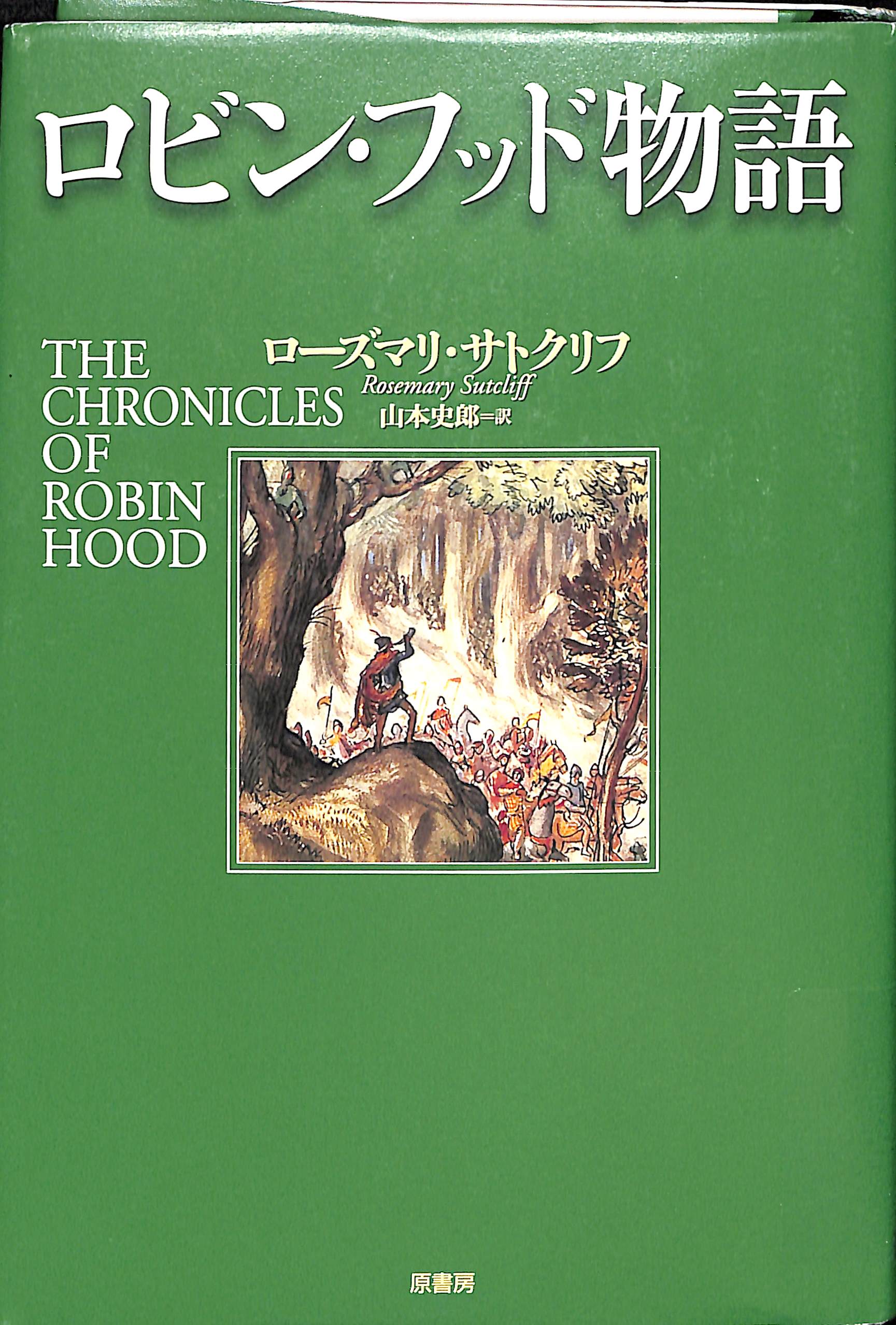

ロビン・フッド物語

著, ローズマリ・サトクリフ / 訳, 山本史郎

原書房 / 2004年

著読み手:

ロビン・フッドと聞けば、皆さんはどんなロビン・フッドが思い浮かぶでしょうか。

狐のロビン・フッドだという人もいれば、某ゲームのロビン・フッドをイメージする人もいるかもしれない。はたまた、私の知らないロビン・フッドかも。私の初めて出会ったロビン・フッドはこの本でした。ローズマリ・サトクリフのロビン・フッド。

この作品ではロビン・フッドをはじめとする、沢山の仲間が出てきます。圧制に屈することなく、沢山の仲間と一緒に自然豊かな森の中で暮らす。そんなロビン・フッドの一生を書いたお話。

ここでは、軽くロビン・フッド物語の背景について触れておこうと思います。歴史を知らなくても、十分に楽しむことはできる。私がこのロビン・フッド物語を読んだときも、歴史背景はまったく知らなかった。でも、十分に楽しめました。しかし背景を知っておけば、より一層ロビン・フッドの世界に浸ることができると思います。この文章はそういったことに興味がある人に読んでいただければ幸いです。ロビン・フッドは中世において、吟遊詩人などに唄われるバラッド「物語唄」を介して広がりました。バラッドの雰囲気を感じられるかなと思い、冒頭部分のみですが、こちらの訳文を置いておきます。

いざ聴き召され紳士方 LYTHE and listen, gentilmen,

自由生まれの殿方よ That be frebore blode;

語りいだすはかのヨーマンの I shall you tel of a gode yeman,

ロビン・フッドの物語 His name was Robyn Hode.

ロビンこの世にありしとき Robyn was a prude outlaw,

誇りも高きアウトロー [Whyles he walked on grounde;

いまだこの世に見当たらぬ So curteye an outlawe] as he was one

礼節ふかきアウトロー Was never non founde.

原文:The Child Ballads:117.The Gest of Robyn Hode

訳文:上野美子著『ロビン・フッド物語(岩波新書)』(一九九八年、二三―二四頁)より誇り高き、礼節深きアウトローっていいですよね。

では、歴史背景について触れていきましょう。

ロビン・フッド物語の舞台になっているのは中世イングランド。ロビン・フッドという人物が実在していたかは定かではなく、複数の人物の集合であると考えられています。

この物語は一九九〇年代に書かれたものなので、獅子心王リチャードの時代になります。

もっと前の時代だとエドワード一世の時代だったり、侵略してくるノルマン人に対抗するサクソン人という構図とかになるのですが、この話では関係ないので割愛します。

この話の中でロビン・フッドは、獅子心王リチャードが十字軍遠征に向かい、その間治世を任された弟の欠地王ジョンの暴政、圧政に反抗した義賊、アウトローとして描かれています。

しかし、ロビン・フッドも最初からアウトローだったわけではありません。

ロビン・フッドはイングランドのヨーマンでした。ヨーマン(Yeomen/独立自営農民)とは、古くは貴族の従者を指していました。十四世紀後半において、裕福な土地保有者として登場。貨幣地代の一般化などによって、小作人たちもヨーマンへと昇格していきました。十五世紀ごろには騎士に次ぐ社会階級の一つとして台頭し、近代以降のイングランドの社会を左右する勢力になりました。

物語中でも軽く触れられていますが、歴史上のヨーマンはこのような存在です。

そんなヨーマンであったロビン・フッドがなぜ、アウトローになったのか。それにはこの時代にあった御猟林が深く関わっています。

イングランドの森林は一〇六六年のノルマン人による征服以来、御猟林法(のち御猟方憲章)によってイングランド王家の管理下におかれました。御猟林指定地域では植物の伐採や開墾、狩猟、無断での侵入などは、死刑や両腕の切断などの身体刑や権利の剥奪で厳しく罰せられました。御猟林を巡る政府と庶民の対立は中世を通して大きな問題であり、悪政の一つとして庶民の不満の種でもありました。

御猟林制度について触れるのは、これくらいにしておきます。もっと詳しく知りたい方はぜひ調べてみてください。ロビン・フッドは自分が留守にしている間に、ギズボーンのガ

ガイによって、王の鹿を射ったと虚偽の発言をされてしまいます。

中世イングランドには刑罰の一つとして、社会共同体からの排除がありました。排除されたアウトローに対し財産を奪おうとも、危害を加えようとも、例え殺害しても、加害者は罪に問われることはありません。十三世紀までのアウトローへの加害を無罪とする規定は排除されるものの、アウトロー制度は中世イングランドの社会問題になっていました。

彼ら「アウトロー」の多くは社会から逃れるため、森林に隠れ住みます。王家の管理する森林に立ち入れば厳しい罰が待っているため安易に手が出せない。故にアウトローにとっては逆説的に絶好の隠れ家になりました。アウトローは御猟林の獣たちを狩り、司直の手を逃れ、街道をゆく人々や近隣の村を襲ったりするなどして恐れられていました。しかし同時に、法の支配を逃れて権力に従わない彼らを英雄視する風潮も強まっていったのです。このような歴史背景があって、ロビン・フッドの物語は進んでいきます。

残念ながら、ローズマリ・サトクリフの『ロビン・フッド物語』はすでに廃版になっているらしく、中古で購入するか借りることでしか読むことはできません。

現在では沢山の本が存在し、その出会いは一期一会に近いものだと私は思っています。もし見つける機会がありましたら、手に取って欲しいなと思います。そして数ページ読んでみてください。きっと素晴らしい出会いになるでしょうから。...続きを読む

-

-

-

-

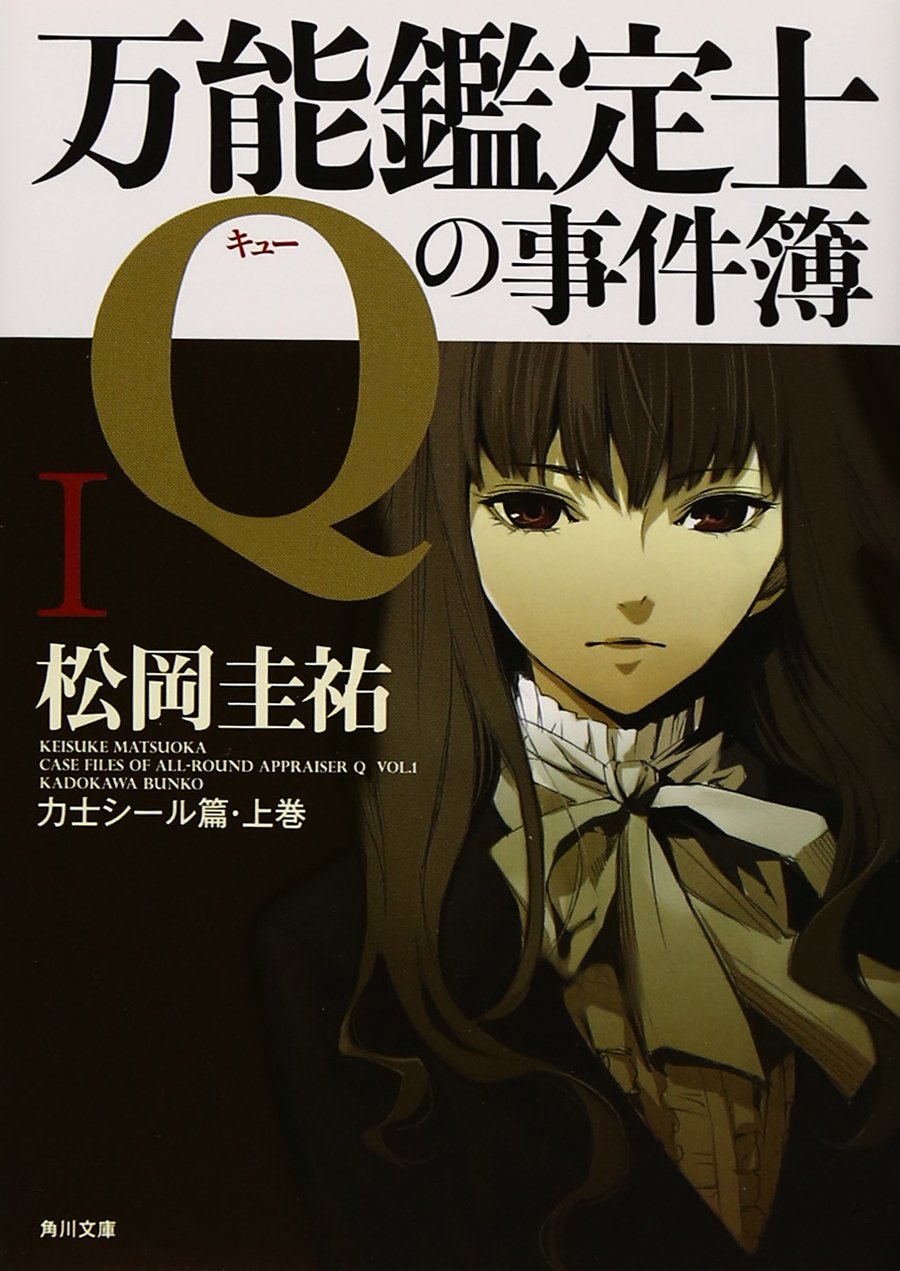

万能鑑定士Qの事件簿

松岡圭祐 著

著

角川書店/2010年読み手:

好奇心に終わりは来るのだろうか。

私は小さい時から本に囲まれる生活だった。とてもありがたいことであるし、中々ない環境だっただろう。

毎月保育園でもらえる絵本、本棚に入り切らないほどの図鑑や歴史書、親が大切に飾っていた漫画本や小説。

そのどれもが汚しさえしなければ読み放題だったし、頼めば読み聞かせや解説もしてくれた。そうやって幼少期を過ごしていたからか、私の読書に対するハードルはほとんどないようなもの。小学生、中学生のころは図書室に入り浸っては面白そうな本面白くなさそうな本を手当たり次第に読んでみるという生活をしていた。

そんな時に出会った本が『万能鑑定士Qの事件簿』である。

裏表紙のあらすじには知恵がつく、人が死なないミステリなどと書かれているではないか。

なんだこれは!

これが私の初めて本を見つけたときの感想である。

文庫本サイズで、知恵がつく?ってなんだろう。そもそもタイトルにアルファベットが使われていてそれもしっかりと気になってしまう。

当時からミステリーなんてほとんど読んだことない私であったがついつい手が伸びる。

やめておけ、事件簿って言うくらいだからきっと中身は難しいぞ、という私の心の声と、みぞおち辺りが沸騰するような期待感が相反するのだから困ったものである。

気づけば私はその本を借りていた。結局、好奇心には勝てなかったのである。

作品名から鑑定士という名前が出てくるとおり、主人公は鑑定士で、それ故に知識としてたくさんの古物、鑑定方法に関するものが出てくる。そしてそれらの情報を駆使して依頼人の謎を解いていくのである。

私の今まで知らなかった分野の知識。恐らくこれから日常的に使うことはないだろうとは思うがこれが全くおもしろい。

そもそも鑑定士って何するんだろう、ぐらいの情報から入ったものだから、一つの作品に出てくるたくさんの知識のために、何度か読んでやっと何となく分かった程度だった。そのためまた違う参考書などで少し調べたりして知識を補完したのである。この知識はなくても十分に面白く読める本ではあったが、この本によって知識欲が刺激された結果であった。

知らないことを知るのは楽しい。やはり好奇心に終わりなどなかったのだった。

そして、この本は私の新しい分野への好奇心を誘ってくれた一冊だった。

...続きを読む

-

-

-

普請中

森 鴎外

初出 三田文学 / 1910年

著読み手:新規ライター試しのテキスト(工事中)です。

あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ...続きを読む

-

-

-

そして五人がいなくなる

はやみねかおる

講談社 青い鳥文庫 / 1994年

著読み手:新規ライター試しのテキスト(工事中)です。

あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ...続きを読む

-

-

-

不滅のあなたへ

大今良時

講談社 / 2016年〜

著読み手:新規ライター試しのテキスト(工事中)です。

あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ...続きを読む

-

-

私が選んだ本は、「相棒」。ドラマでよく見かけるあれだ。選んだ理由は特になく、強いて挙げるとするのならば、別に買いたい本がなかったからだ。だからこの本を受け取った時には単純に要らないなと思い、捨ててしまおうかとさえ思った。

元々ドラマの方は見たことがあって、それが活字になったとなるとやはり読む気がしなかった。この課題があるからと何となくページをめくり、数行を読み進めた。最初はただただ苦痛で、何の面白みも感じなかった。見開き一ページが真っ黒に見えた。しかしそれから段々とキャラクターたちが動き始め、知っている者たちが登場してくると、ページをめくる手は加速していった。あのキャラクターはこういう風に描かれているのか、ここはこういう風に表現するのかと様々な感想を抱き、薄い文庫本の半分を一夜で読み進めた。活字離れしている私の自己ベスト。

何となくで選んだ本に、ここまで魅了されるとは思っていなかった。久し振りに夢中になれるものと出逢った。一ページごとの濃密な内容、個性豊かなキャラクター。どれをとってもこの一冊の魅力だと思う。ドラマとは違う表情、どんどんと深みにはまっていくのを感じていた。久し振りに活字を読むこと楽しくて、時間を忘れていた。

冬の乾燥した空気と冷たく冷えた床。この本を読み終えたときに、私は思わずため息をついた。この面白いものを読み終えてしまった、もうこの先は読むことが出来ないから。

もちろんそれもあるだろうが、何より感動したからだ。涙を流すような感動と異なり、ため息しか出ないような、感心に近い感動。名作の映画を劇場で見て、エンディングが終わって辺りに静けさと騒がしさが戻ってくるあの感覚。幸福感と満足感に心が満ちていた。寒い室内で胸の中だけが温かく、不思議な気持ちだった。本を閉じて、カバーをめくる。意味のない行動を繰り返す理由は自分にもわからない。ただこの本に触れていたかったのかもしれない。物語は終わったはずなのに、この本に触れているだけでまだ物語が続いていくような感覚。この続きを早く読みたい、この続きの物語が気になるというよりは、一秒でも長くこの作品に触れ続けていたい。ただそれだけだった。

久し振りに夕方にテレビをつけた。再放送でドラマをやっていた。CMを見た。再放送でないドラマを見た。本の内容や表現とは違う内容。媒体によってここまで表現が異なるかと、また改めて本を読み返した。何度も読んだはずの一文がまた違って見えた。一冊の本がここまで心を満たしてくれるのか、愉しませせてくれるのか。私が何となくで選んだ一冊は、一言ではとても言い表すことの出来ない一冊。この一冊に出逢うことが出来たことを幸福に感じる。

私が選んだ本は、「相棒」。ドラマでよく見かけるあれだ。選んだ理由は特になく、強いて挙げるとするのならば、別に買いたい本がなかったからだ。だからこの本を受け取った時には単純に要らないと思った。だけど今は、この本をこれからも大切に保管していこうと思う。